Samsara menjadi karya terbaru dari Garin Nugroho, seorang sineas yang telah lama dinantikan karyanya setelah film “Kucumbu Tubuh Indahku” (2019). Garin berhasil menghadirkan sebuah film bisu yang memukau dengan pengalaman magis yang langka.

Saat film ini memenangkan empat Piala Citra di Festival Film Indonesia 2024, saya penasaran seberapa apik Samsara. Setelah menonton, kemenangan itu terasa layak. Film ini berlatar di Bali era 1930-an, mengisahkan seorang pria miskin yang membuat perjanjian dengan Raja Monyet agar bisa menikahi kekasihnya yang berbeda kasta.

Dengan imajinasi liar, Garin memadukan banyak elemen mistis. Format hitam putih film bisu menjadi fondasi utama. Meskipun bukan hal baru bagi Garin, yang sebelumnya menggarap “Setan Jawa” (2016) dengan konsep serupa, Samsara tetap menawarkan sesuatu yang segar.

Berbeda dari “Setan Jawa” yang berfokus pada mitologi Jawa, Samsara membawa penonton ke mitologi Bali. Di sini, Garin menggabungkan musik gamelan Bali dari Gamelan Yuganada dengan musik elektronik dari duo Gabber Modus Operandi (GMO). Metode “kegilaan terukur” Garin, yang menggabungkan imajinasi dengan kapasitas teknis yang cermat, menghasilkan sebuah karya brilian.

Pengalaman menonton Samsara sangat berbeda dibandingkan film-film modern lainnya. Format cine-concert, yang menggabungkan film dengan musik live, menghadirkan sensasi yang mendalam. Saya seakan dibawa masuk ke dunia Samsara, yang memadukan unsur klenik, mitologi, tarian, dan sifat naluriah manusia.

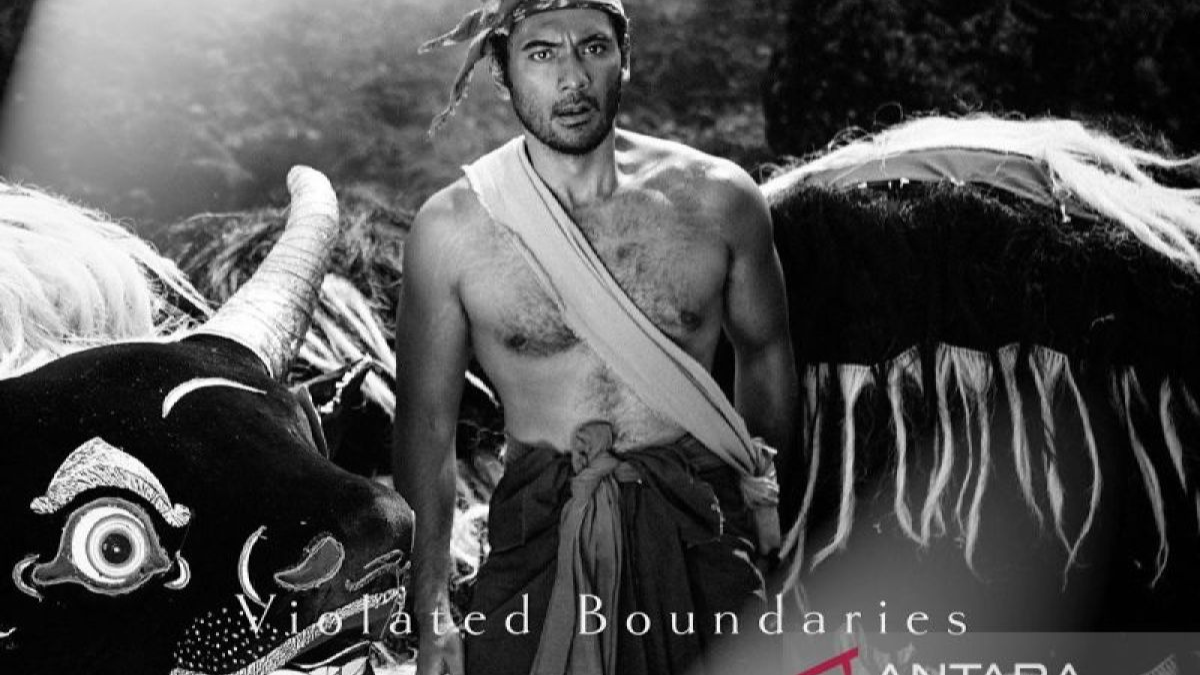

Garin yang juga menulis naskah, menceritakan kisah cinta Darta (Ario Bayu) dan Sinta (Juliet Widyasari Burnett). Cerita ini, meskipun tidak terlalu rumit, terasa kaya dengan pesan tentang cinta, obsesi, keserakahan, dan karma.

Mitologi Bali menjadi inspirasi utama dalam film ini, terutama dalam interaksi sekala dan niskala, kepercayaan tentang hal yang terlihat dan tidak terlihat. Darta melakukan ritual dan membuat perjanjian dengan Raja Monyet untuk mendapatkan cintanya, yang membawa berbagai peristiwa terkutuk.

Interaksi antarmanusia dalam film ini juga dieksekusi dengan cermat tanpa dialog. Bahasa tubuh para pemeran, tarian, dan musik membuat setiap karakter ‘berbicara’ dengan jelas. Meskipun ada bagian yang multitafsir, bagi saya, ini bukan masalah karena setiap penonton bebas menafsirkan apa yang mereka lihat.

Sinematografi dan scoring musik mempertegas dunia Samsara. Batara Goempar, sebagai sinematografer, menyajikan visual magis yang memanjakan mata. Kolaborasi I Wayan Sudirana dan GMO sukses mengatur intensitas cerita dengan musik yang syahdu, sakral, hingga mencekam.

Dengan pencapaian ini, tidak heran jika Samsara memenangkan Piala Citra untuk kategori Penata Musik Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, dan Penata Busana Terbaik. Piala Citra lain yang dianugerahkan kepada Garin juga layak, karena ia mampu menyajikan karya yang mencolok sepanjang tahun ini.

Tantangan berikutnya bagi Samsara adalah saat tayang reguler di bioskop, terutama terkait musik yang tidak lagi dimainkan langsung. Jika mampu menyajikan pengalaman yang sebanding dengan versi cine-concert, Samsara layak ditonton di layar lebar.